ポジティブ情動が記憶を強化する神経メカニズムの解明

理化学研究所脳神経科学研究センター触知覚生理学研究チーム

リサーチアソシエイト

齋藤喜仁

リサーチアソシエイト

齋藤喜仁

嬉しい、楽しい、あるいは怖いといった情動を伴う体験は記憶によく残ると考えられています。しかし、どの神経回路がいつ、どのように相互作用することで情動を伴う記憶を長期的に保持するのかは不明でした。本研究では、深い睡眠時に扁桃体-大脳皮質が協調的に活動することで、ポジティブな情動を伴う記憶の定着を強化し、長期的な保持が起こることを明らかにしました。

私たちが知覚・経験した情報は記憶として保持されることで、私たちを形作ります。しかし、ほとんどの記憶は定着後に徐々に忘れ去られてしまい、一部の記憶しか長期的に保持されません。この「何を記憶として長期的に残すか」を決める1つの要因として、情動が記憶定着を強化することで、長期的な記憶の保持に関与すると考えられてきました。しかし、情動がどのように記憶の定着を強化するのか、その詳しい脳の仕組みは十分に解明されていませんでした。

また、記憶の定着に睡眠は欠かせません。睡眠には深い睡眠であるノンレム睡眠と浅い睡眠であるレム睡眠の二つの状態があり、それぞれ異なる神経活動がみられます。これまでの研究ではレム睡眠時の神経活動が情動を伴う記憶の定着に特に重要だと考えられてきましたが、近年、ノンレム睡眠時の神経活動も情動を伴う記憶の定着に大きな役割を果たす可能性が指摘されています。しかしながら、どちらの睡眠状態が情動を伴う記憶の定着を強化するのかは不明でした。

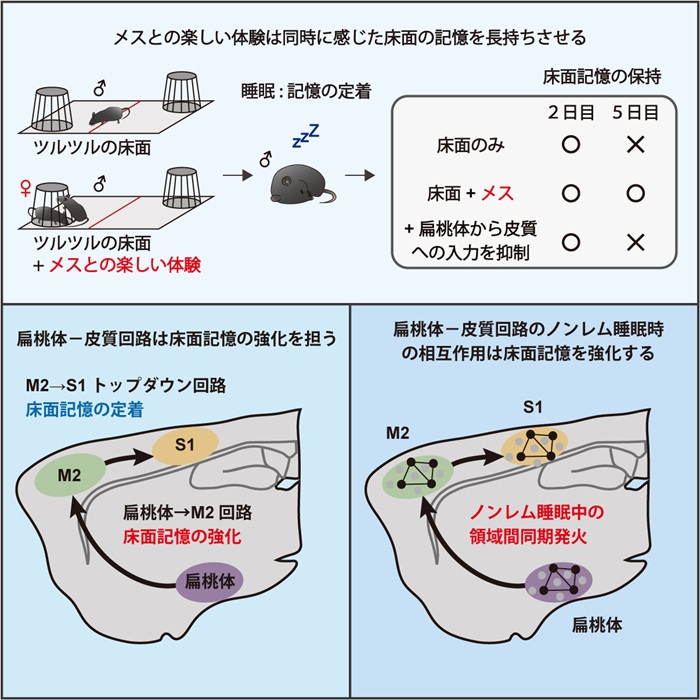

本研究では、オスマウスを用いて床面の記憶を評価する2つの行動課題を実施しました。1つ目は情動を伴わない条件で、床面のみを体験させました。2つ目は、床面上でメスマウスとの対面というポジティブな情動を伴う条件です。この2つの条件で床面記憶の保持期間を比較したところ、メスとの対面によって床面の記憶がより長期的に保持されることがわかりました。また、神経回路トレーサーによる神経回路の可視化や神経活動の操作により、メスによる床面記憶の定着の強化には、情動を司る扁桃体と感覚情報処理を担う大脳皮質を繋ぐ神経回路が重要であることを明らかにしました。さらに、扁桃体と大脳皮質の神経活動を同時に記録することで、扁桃体を起点とした扁桃体−大脳皮質間の神経活動の同期性が、ポジティブな体験後のノンレム睡眠時の早期に上昇することがわかりました。一方で、レム睡眠時にはそのような神経活動の変化は見られませんでした。また、この早期ノンレム睡眠時に扁桃体から大脳皮質への活動の伝搬を抑制すると、ポジティブな体験による記憶定着の強化が妨げられることがわかりました。これらのことから、扁桃体と大脳皮質が早期ノンレム睡眠中に協調して活動することが、ポジティブな情動による記憶を強化することが明らかとなりました。

また、記憶の定着に睡眠は欠かせません。睡眠には深い睡眠であるノンレム睡眠と浅い睡眠であるレム睡眠の二つの状態があり、それぞれ異なる神経活動がみられます。これまでの研究ではレム睡眠時の神経活動が情動を伴う記憶の定着に特に重要だと考えられてきましたが、近年、ノンレム睡眠時の神経活動も情動を伴う記憶の定着に大きな役割を果たす可能性が指摘されています。しかしながら、どちらの睡眠状態が情動を伴う記憶の定着を強化するのかは不明でした。

本研究では、オスマウスを用いて床面の記憶を評価する2つの行動課題を実施しました。1つ目は情動を伴わない条件で、床面のみを体験させました。2つ目は、床面上でメスマウスとの対面というポジティブな情動を伴う条件です。この2つの条件で床面記憶の保持期間を比較したところ、メスとの対面によって床面の記憶がより長期的に保持されることがわかりました。また、神経回路トレーサーによる神経回路の可視化や神経活動の操作により、メスによる床面記憶の定着の強化には、情動を司る扁桃体と感覚情報処理を担う大脳皮質を繋ぐ神経回路が重要であることを明らかにしました。さらに、扁桃体と大脳皮質の神経活動を同時に記録することで、扁桃体を起点とした扁桃体−大脳皮質間の神経活動の同期性が、ポジティブな体験後のノンレム睡眠時の早期に上昇することがわかりました。一方で、レム睡眠時にはそのような神経活動の変化は見られませんでした。また、この早期ノンレム睡眠時に扁桃体から大脳皮質への活動の伝搬を抑制すると、ポジティブな体験による記憶定着の強化が妨げられることがわかりました。これらのことから、扁桃体と大脳皮質が早期ノンレム睡眠中に協調して活動することが、ポジティブな情動による記憶を強化することが明らかとなりました。

本研究成果は記憶がいつ・どの領域の・どのような相互作用により処理されるのか、その全体像の解明に貢献すると期待されます。また、本研究の知見をもとに、睡眠時の脳領域間の同期性を調整することで、記憶力低下の阻止や、依存症モデルにおける依存対象に関連した記憶の減弱など、臨床応用に向けた研究が展開されることが期待されます。

<掲載ジャーナル>

Amygdalo-cortical dialogue underlies memory enhancement by emotional association.

Saito Y, Osako Y, Odagawa M, Oisi Y, Matsubara C, Kaot S, Kobayashi K, Morita M, Johansen J, Murayama M. Neuron, 2025.

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.01.001

Saito Y, Osako Y, Odagawa M, Oisi Y, Matsubara C, Kaot S, Kobayashi K, Morita M, Johansen J, Murayama M. Neuron, 2025.

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.01.001

<図の説明>

(上)床面学習課題では、初日にオスマウスはツルツルの床面を学習する。翌日、ツルツルとデコボコの2種類の床面を提示すると、マウスは新しいものを好む性質を持つため、ツルツルの床面を覚えている場合には、新しいデコボコの床面を探索する。一方、床面−メス連合学習課題ではオスに対する情動情報としてメスを対面させ、床面とメスの連合学習を行った。この場合には翌日ツルツルとデコボコの床面を提示すると、むしろ前日メスがいたツルツルの床面を探索した。これらの課題において、探索する床面の偏りをもとに床面の記憶の保持期間を調べたところ、床面のみを学習した場合は5日目には記憶がなかったのに対して、メスと連合学習した場合は5日目でも床面の記憶が保持されていた。また、メスと床面を連合学習したオスマウスに対して、扁桃体から皮質への入力を抑制すると、2日目における床面記憶は残っていたが、5日目ではメスによる記憶保持の延長効果は観察されなかった。

(左下)床面記憶の強化を担う扁桃体−皮質回路の模式図。第二運動野(M2)は第一体性感覚野(S1)へのトップダウン入力を介して床面記憶を定着させる。扁桃体がM2に入力することで、床面記憶の定着を促進・強化すると考えられる。

(右下)メスの提示は、扁桃体とM2およびS1の協調的な活動を早期ノンレム睡眠中に上昇させた。さらに、このノンレム睡眠中の扁桃体からM2への入力の抑制は床面の記憶の強化のみを阻害した。

(左下)床面記憶の強化を担う扁桃体−皮質回路の模式図。第二運動野(M2)は第一体性感覚野(S1)へのトップダウン入力を介して床面記憶を定着させる。扁桃体がM2に入力することで、床面記憶の定着を促進・強化すると考えられる。

(右下)メスの提示は、扁桃体とM2およびS1の協調的な活動を早期ノンレム睡眠中に上昇させた。さらに、このノンレム睡眠中の扁桃体からM2への入力の抑制は床面の記憶の強化のみを阻害した。

<研究者の声>

ハードコア神経生理学を学ぶべく村山ラボの門下を叩いてから、約7年が経ちました。当時は多様な技術を学ぶことを目標とし、実験を開始しました。しかし、昨今求められるレベルは非常に高く、標準年限の3年では研究を完遂することはできませんでした。3年目を終えた辺りで、自由行動下で単一神経細胞の活動を複数領域から同時記録するかどうか、という話になりました。そのためにはデバイスの設計から始める必要があり、非常に時間がかかると見込まれましたが、村山先生の「結果がどうであれチャレンジしたいならしよう。給料はサポートするから。」という言葉に勇気づけられたことをよく覚えています。やはり、ポジティブな経験は記憶に残るようです。この研究を通じて、技術的な側面だけでなく、チャレンジし続けるハードコア神経生理学の真髄を伝えてくださった村山先生、研究をサポートしていただいた皆様に感謝申し上げます。

<経歴>

2018年 神戸大学理学研究科生物学専攻博士後期課程進学

同年 理研ジュニアリサーチアソシエイト(理研CBS触知覚生理学研究チーム)

2023年 単位取得退

同年 理研リサーチアソシエイト(理研CBS触知覚生理学研究チーム)

2025年〜 コーネル大学 博士研究員(Azahara Oliva and Antonio Fernandez-Ruiz labs)

同年 理研ジュニアリサーチアソシエイト(理研CBS触知覚生理学研究チーム)

2023年 単位取得退

同年 理研リサーチアソシエイト(理研CBS触知覚生理学研究チーム)

2025年〜 コーネル大学 博士研究員(Azahara Oliva and Antonio Fernandez-Ruiz labs)

<著者の写真>