脊髄損傷後の運動麻痺改善に重要な脳内経路の解明

―神経リハビリテーション療法への応用に期待―

京都大学大学院医学研究科

特定助教

三橋 賢大

特定助教

三橋 賢大

マカクザルの脊髄損傷モデルを用いて、リハビリテーションによって手指の運動機能が改善していく過程において、脳の運動前野をつなぐ大脳半球間経路が運動機能回復に重要な役割を担うことを明らかにしました。

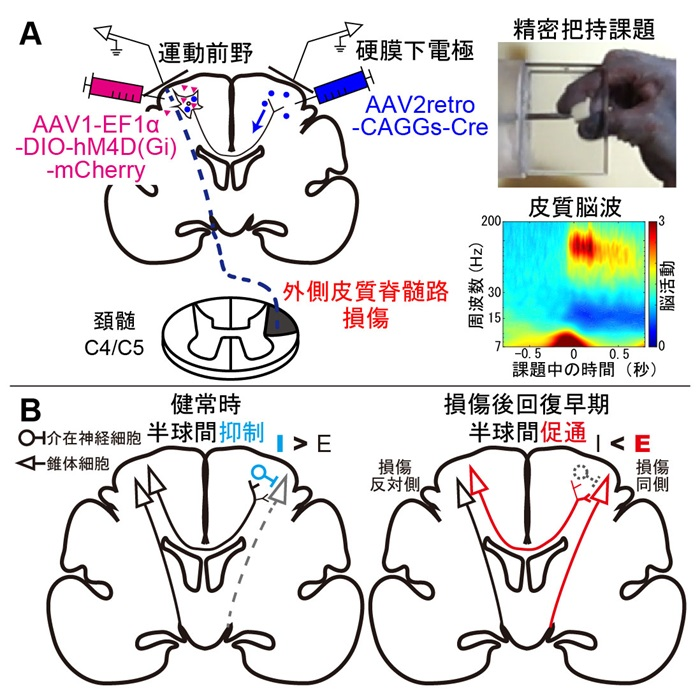

脊髄損傷や脳卒中等で皮質脊髄路(注1)が損傷した場合には運動麻痺を生じ、損傷の程度によっては重度の麻痺を残し、医学的・社会的問題となっています。一度損傷を受けた神経組織が再生することは難しい一方で、リハビリテーション療法等によって残存した神経経路による代償を促すことである程度の運動機能改善が得られることが明らかとなっています。しかし、そのメカニズムはほとんどわかっておらず、これを解明することが将来のリハビリテーション療法の発展にとって重要です。 これまでの研究では片側の皮質脊髄路が損傷を受けた場合には、損傷を受けていない側の脳の運動前野と呼ばれる部位の活動が上昇することが知られていました。ただし、この活動上昇が回復に貢献しているのか阻害しているのかは議論が分かれており、また活動上昇がどの神経経路を介してもたらされているのかも不明のままでした。 今回の研究では、サルの運動前野に左右それぞれ異なるウイルスベクター(注2)を注入し、皮質脊髄路の損傷を受けた側の運動前野から反対側(損傷を受けていない側)の運動前野に投射する神経細胞のみを、化学遺伝学的手法(注3)を用いて可逆的に阻害しました。まず健常時にはこの運動前野間の半球間経路を遮断しても運動機能には影響がないことがわかりました。しかし片側の皮質脊髄路を損傷したサルにおいて、回復早期の段階でこの半球間経路を遮断すると回復していた運動機能が再度悪化することが明らかになりました。また、皮質脳波活動の記録・解析から、健常時ではこの半球間経路を遮断した場合には投射先(反対側の半球)の運動前野の神経活動が上昇するのに対し、損傷後の回復早期においては、半球間経路の遮断によって投射先の神経活動が低下することが明らかになりました。

これらの結果は、通常抑制的に働く運動前野間の半球間経路が、損傷後の回復過程においては促進的に働き、普段は運動に関わっていない側の運動前野を活性化することで、運動機能の回復に寄与していることを示しています。今後は化学遺伝学的手法や、あるいはより低侵襲的な脳刺激法などを用いてこの経路を賦活化させることで、脊髄損傷や脳梗塞などで麻痺となった患者の神経リハビリテーション療法への応用が期待されます。

これらの結果は、通常抑制的に働く運動前野間の半球間経路が、損傷後の回復過程においては促進的に働き、普段は運動に関わっていない側の運動前野を活性化することで、運動機能の回復に寄与していることを示しています。今後は化学遺伝学的手法や、あるいはより低侵襲的な脳刺激法などを用いてこの経路を賦活化させることで、脊髄損傷や脳梗塞などで麻痺となった患者の神経リハビリテーション療法への応用が期待されます。

<用語解説>

(注1)皮質脊髄路:

脳の運動野から脊髄の運動ニューロンへと下行する神経経路。ヒト・霊長類で発達し、手足の運動機能に関わり、特に手指などの巧緻な運動に重要とされる。

(注2) ウイルスベクター:

標的細胞に取り込まれ、目的の遺伝子を発現させる目的で作られた「遺伝子の運び屋」。ウイルスをもとに作られているが複製・増殖能は失われている。

(注3)化学遺伝学的手法:

神経細胞に人工的に作成された特殊な受容体遺伝子を発現させ、薬剤を投与することで薬剤が受容体に結合し神経細胞の伝達機能を一時的に亢進または遮断する手法。

脳の運動野から脊髄の運動ニューロンへと下行する神経経路。ヒト・霊長類で発達し、手足の運動機能に関わり、特に手指などの巧緻な運動に重要とされる。

(注2) ウイルスベクター:

標的細胞に取り込まれ、目的の遺伝子を発現させる目的で作られた「遺伝子の運び屋」。ウイルスをもとに作られているが複製・増殖能は失われている。

(注3)化学遺伝学的手法:

神経細胞に人工的に作成された特殊な受容体遺伝子を発現させ、薬剤を投与することで薬剤が受容体に結合し神経細胞の伝達機能を一時的に亢進または遮断する手法。

<掲載ジャーナル>

Stage-dependent role of interhemispheric pathway for motor recovery in primates.

Mitsuhashi M, Yamaguchi R, Kawasaki T, Ueno S, Sun Y, Isa K, Takahashi J, Kobayashi K, Onoe H, Takahashi R, Isa T.

Nature Communications 15(1):6762, 2024.

doi:10.1038/s41467-024-51070-w

Mitsuhashi M, Yamaguchi R, Kawasaki T, Ueno S, Sun Y, Isa K, Takahashi J, Kobayashi K, Onoe H, Takahashi R, Isa T.

Nature Communications 15(1):6762, 2024.

doi:10.1038/s41467-024-51070-w

<図の説明>

- 本研究の実験手法:左右の運動前野にそれぞれ異なるウイルスベクターAAV1、AAV2retroを注入した。AAV1は注入部位の神経細胞に感染するのに対し、AAV2retroは軸索を通して投射元の神経細胞へ逆行性に感染する(青矢印)。それにより左運動前野から右運動前野に投射する神経細胞にのみ両方のウイルスベクターが感染する。AAV1が運ぶ受容体遺伝子(hM4Di)はAAV2が運ぶCreの存在下でのみ発現することができる。すなわち左運動前野から右運動前野への半球間経路のみに受容体遺伝子が発現し、薬剤投与によって神経細胞の伝達機能を遮断させることができる。この系を外側皮質脊髄路損傷モデルに用い、損傷前から損傷後の回復段階において半球間経路の伝達遮断を行った際の手指の運動機能・脳波活動の変化を評価した。

- 結果の概要:健常時は抑制的に働いていた運動前野間の半球間経路が、損傷後の回復早期においては促進的に働き、普段は運動に関わらない損傷同側の運動野を活性化することで、運動機能の回復に寄与する。

<研究者の声>

今回の研究でも明らかになったように、脳・中枢神経が損傷された場合でも、他の部位が障害された機能を補い回復させるための脳内機構が存在します。そのメカニズムをより詳細に解明し、賦活化させることで治療につなげられるように今後も研究に精進したいと思います。

<略歴>

2013年 京都大学医学部医学科卒業

2018-2022年 京都大学大学院医学研究科 博士課程

2022年より現職

2018-2022年 京都大学大学院医学研究科 博士課程

2022年より現職