第4回 道標~迷った時の道しるべ~ は、村上富士夫先生です。

「道標」~迷った時の道しるべ~

日本神経科学学会名誉会員

大阪大学 名誉教授

村上 富士夫 先生

大阪大学 名誉教授

村上 富士夫 先生

Q: 研究を始めたきっかけは、何でしたか?

この分野の研究者には、子供の頃、虫少年などの動物好きだった方が多いと思いますが,私はそうではありませんでした。寧ろ機械いじりが大好きで、ラジオやアンプをつくっていたということもあり、感覚器に障害を持った人のために人工的な感覚器を作りたいと思ったのがきっかけで工学部(大阪大学基礎工学部生物工学科)に入りました。ところが、もととなる神経系のことがほとんど分かっていない事を知り、自分で研究しようと思ったのが研究を始めたきっかけだったように思います。

Q:研究をしていた頃に大きな壁というものは有りましたか?

また、大きな壁と感じたものは、何でしたか? それをどのようにして乗り越えられましたか?

また、大きな壁と感じたものは、何でしたか? それをどのようにして乗り越えられましたか?

多分そういうものは有ったのだとは思いますが、特に意識したことはありませんでした。楽観的な性格であったからかも知れません。

Q:先生にとって「これがターニングポイント」だったと思われる出来事は何ですか?

脳の研究を始めたのは大阪大学の生物工学科に入学し、塚原仲晃先生の研究室に卒業研究生として入ってからです。その後大学院に進学しましたが、研究室が発足したばかりで先輩が居なかったこともあり、直接先生から指導を受ける事が出来たのは大変幸運でした。また、スウェーデンから学振の研究員として来日したハンス・フルトボルン博士と一年間共に実験をする機会を得、指導を受ける事が出来たのも運が良かったと思います。最初の大きなターニングポイントは大阪大学から生理学研究所への移動でした。大阪大学の助手から、当時は名もない生理学研究所に行くようにと塚原先生から告げられた時は、大変ショックを受けました。移動直後の生理研には愛知教育大学が図書館として使っていた3階建ての古い建物しかなく、そこに基生研のメンバーと共に仮住まいする状態でした。研究室に割り当てられたのは20平米程度の事務用の部屋一つが全てでした。しかし、研究室(間借りしていたため、客員という名目)のメンバーは私一人だけだったこともあり、必然的に他の研究室の人たちとの交流が広がりました。それまでは、ほとんど同じ研究室のメンバーとしか交流がありませんでしたから、この環境の変化は様々な点において視野を大きく広げるきっかけになりました。当然、人脈も広がり、後の共同研究にもつながりました。

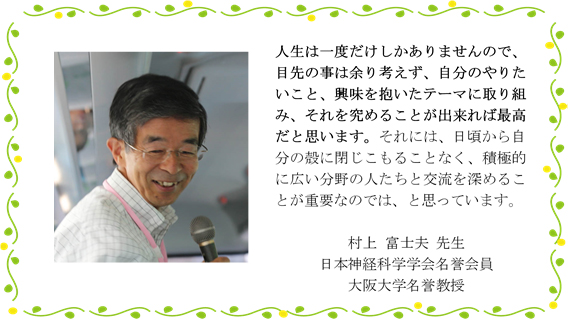

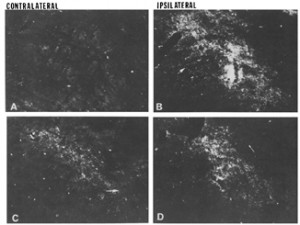

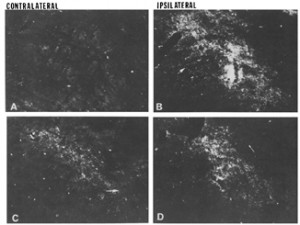

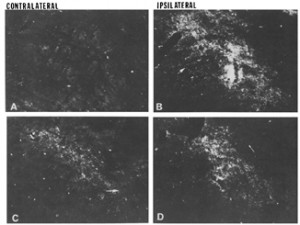

図1生後発達期ネコにおける大脳皮質—赤核投射の可塑的変化。

大脳皮質−赤核投射は同側性であるが、生後約一ヶ月目に大脳感覚運動野を片側除去し、成熟後に観察すると交叉性投射が観察される。写真は皮質に注入したHRPの順向性輸送を利用して終末を可視化したもの。A, Bは健常ネコで、Aが注入反対側、Bが同側。C, Dは大脳感覚運動野を片側除去した動物で、健常側にHRPを注入した。Cが注入反対側、Dが同側 (KOSAR, FUJITO, MURAKAMI and TSUKAHARA Brain Research, 347:1985, 217-224)より

図1生後発達期ネコにおける大脳皮質—赤核投射の可塑的変化。

大脳皮質−赤核投射は同側性であるが、生後約一ヶ月目に大脳感覚運動野を片側除去し、成熟後に観察すると交叉性投射が観察される。写真は皮質に注入したHRPの順向性輸送を利用して終末を可視化したもの。A, Bは健常ネコで、Aが注入反対側、Bが同側。C, Dは大脳感覚運動野を片側除去した動物で、健常側にHRPを注入した。Cが注入反対側、Dが同側 (KOSAR, FUJITO, MURAKAMI and TSUKAHARA Brain Research, 347:1985, 217-224)より

塚原先生からは、電顕を用いて大脳—赤核シナプス発芽の証拠を得るよう指示されていましたが、これと別に秘密裏に別の実験も行っていました。それは赤核内に存在する抑制性介在ニューロン由来の抑制性シナプスの発芽を証明しようというものでしたが、綺麗な結果を得ることができました。論文を書き上げて恐る恐る先生に見せましたが、何も言われることはありませんでした。論文は、当時最も権威ある雑誌とされていたJ Neurosciに通すことができ、自信につながりました。また、この研究で身につけた免疫組織化学の技術や考え方はその後の研究に大いに役立ちました。

1990年頃だったと思いますが、郵政省(現在の総務省)の支援を得て国際シンポジウムを開催することができたのも重要なターニングポイントでした。この頃は丁度、神経発生の分野に入り込んで行った直後だったのですが、カーラ・シャッツ、デニス・オリアリー、ラリー・カッツ、ジョナサン・レーパー、デール・パーバス、ロジャー・キーンズ、エリック・フランクなど当時この分野の中心で活躍していた人たちと交流を深める機会になり、その後の研究の発展にもつながりました。

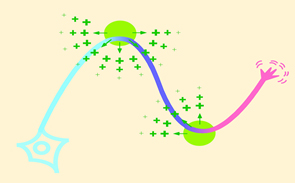

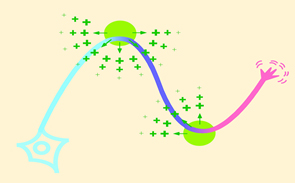

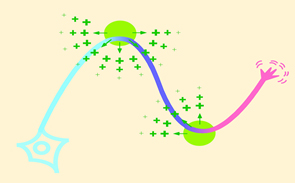

図2 成長円錐の反応性の変化。

成長円錐は様々なガイド因子(緑色)に反応することによってその標的に到達するが、伸長の過程におけるガイド因子に対する反応性は一定ではなく、次々と変化していく事(水色→青→マゼンタ)が重要と考えられる。

図2 成長円錐の反応性の変化。

成長円錐は様々なガイド因子(緑色)に反応することによってその標的に到達するが、伸長の過程におけるガイド因子に対する反応性は一定ではなく、次々と変化していく事(水色→青→マゼンタ)が重要と考えられる。

軸索伸長のメカニズムの研究には神経組織の移植が大いに役立ちましたが、ドナーとホストの境界の区別が容易ではなく、困っていました。その様な中で大阪大学微生物病研究所の岡部勝先生が全身にGFPを発現するトランスジェニックラットを作っておられることを知り、分与をお願いしたところ快く承諾して下さいました。

このラットは軸索伸長のメカニズムの研究に大いに役立ちましたが、GFPトランスジェニックラットの組織の移植片を観察している時に、GFPで標識された脳組織の一部の細胞が非標識組織に入っていくのを観察しました。これがきっかけとなり、神経細胞移動に研究が拡がっていきました。その後、移植片を用いた実験ではドナーとホストの境界に細胞が溜まる傾向があることが問題となりましたが、生理学研究所(当時)の小幡邦彦先生と柳川右千夫先生がGAD67-GFPマウスを作成しておられることを知り、マウスの分与をお願いしたところご快諾いただきました。これがきっかけとなって神経細胞移動の研究を大きく前進させることができました。その後、子宮内電気穿孔法を用いて神経細胞の前駆体を標識することで、更に研究が進みましたが、これは京大(当時)の斎藤哲一郎先生が大変親切に技術指導をして下さったお陰だと思っています。

その他、研究室のスタッフ、研究員、学生さんをはじめとする皆様との様々な出会いも重要なターニングポイントになりました。中でも1977年に開催された谷口シンポジウムで始めてお会いした大塚正徳先生には、その後もお世話になり叱咤激励を受けました。生理学研究所では濱清先生、久野宗先生などの立派な研究者にお会い出来たのも、とても幸運でした。スウェーデンから塚原研に来ていたハンス・フルトボルン博士、シンポジウムで来日した研究テーマがぶつかったマーク・テシエラビンらとの出会いも、留学経験の無かった私にとって大きな影響があった貴重な出会いでした。

大脳皮質−赤核投射は同側性であるが、生後約一ヶ月目に大脳感覚運動野を片側除去し、成熟後に観察すると交叉性投射が観察される。写真は皮質に注入したHRPの順向性輸送を利用して終末を可視化したもの。A, Bは健常ネコで、Aが注入反対側、Bが同側。C, Dは大脳感覚運動野を片側除去した動物で、健常側にHRPを注入した。Cが注入反対側、Dが同側 (KOSAR, FUJITO, MURAKAMI and TSUKAHARA Brain Research, 347:1985, 217-224)より

大脳皮質−赤核投射は同側性であるが、生後約一ヶ月目に大脳感覚運動野を片側除去し、成熟後に観察すると交叉性投射が観察される。写真は皮質に注入したHRPの順向性輸送を利用して終末を可視化したもの。A, Bは健常ネコで、Aが注入反対側、Bが同側。C, Dは大脳感覚運動野を片側除去した動物で、健常側にHRPを注入した。Cが注入反対側、Dが同側 (KOSAR, FUJITO, MURAKAMI and TSUKAHARA Brain Research, 347:1985, 217-224)より

塚原先生からは、電顕を用いて大脳—赤核シナプス発芽の証拠を得るよう指示されていましたが、これと別に秘密裏に別の実験も行っていました。それは赤核内に存在する抑制性介在ニューロン由来の抑制性シナプスの発芽を証明しようというものでしたが、綺麗な結果を得ることができました。論文を書き上げて恐る恐る先生に見せましたが、何も言われることはありませんでした。論文は、当時最も権威ある雑誌とされていたJ Neurosciに通すことができ、自信につながりました。また、この研究で身につけた免疫組織化学の技術や考え方はその後の研究に大いに役立ちました。

1990年頃だったと思いますが、郵政省(現在の総務省)の支援を得て国際シンポジウムを開催することができたのも重要なターニングポイントでした。この頃は丁度、神経発生の分野に入り込んで行った直後だったのですが、カーラ・シャッツ、デニス・オリアリー、ラリー・カッツ、ジョナサン・レーパー、デール・パーバス、ロジャー・キーンズ、エリック・フランクなど当時この分野の中心で活躍していた人たちと交流を深める機会になり、その後の研究の発展にもつながりました。

成長円錐は様々なガイド因子(緑色)に反応することによってその標的に到達するが、伸長の過程におけるガイド因子に対する反応性は一定ではなく、次々と変化していく事(水色→青→マゼンタ)が重要と考えられる。

成長円錐は様々なガイド因子(緑色)に反応することによってその標的に到達するが、伸長の過程におけるガイド因子に対する反応性は一定ではなく、次々と変化していく事(水色→青→マゼンタ)が重要と考えられる。

軸索伸長のメカニズムの研究には神経組織の移植が大いに役立ちましたが、ドナーとホストの境界の区別が容易ではなく、困っていました。その様な中で大阪大学微生物病研究所の岡部勝先生が全身にGFPを発現するトランスジェニックラットを作っておられることを知り、分与をお願いしたところ快く承諾して下さいました。

このラットは軸索伸長のメカニズムの研究に大いに役立ちましたが、GFPトランスジェニックラットの組織の移植片を観察している時に、GFPで標識された脳組織の一部の細胞が非標識組織に入っていくのを観察しました。これがきっかけとなり、神経細胞移動に研究が拡がっていきました。その後、移植片を用いた実験ではドナーとホストの境界に細胞が溜まる傾向があることが問題となりましたが、生理学研究所(当時)の小幡邦彦先生と柳川右千夫先生がGAD67-GFPマウスを作成しておられることを知り、マウスの分与をお願いしたところご快諾いただきました。これがきっかけとなって神経細胞移動の研究を大きく前進させることができました。その後、子宮内電気穿孔法を用いて神経細胞の前駆体を標識することで、更に研究が進みましたが、これは京大(当時)の斎藤哲一郎先生が大変親切に技術指導をして下さったお陰だと思っています。

その他、研究室のスタッフ、研究員、学生さんをはじめとする皆様との様々な出会いも重要なターニングポイントになりました。中でも1977年に開催された谷口シンポジウムで始めてお会いした大塚正徳先生には、その後もお世話になり叱咤激励を受けました。生理学研究所では濱清先生、久野宗先生などの立派な研究者にお会い出来たのも、とても幸運でした。スウェーデンから塚原研に来ていたハンス・フルトボルン博士、シンポジウムで来日した研究テーマがぶつかったマーク・テシエラビンらとの出会いも、留学経験の無かった私にとって大きな影響があった貴重な出会いでした。

Q:先生がやって来られた分野で、未だやり残されていることは何ですか?

たくさんあります。

例えば前駆細胞から分化した神経細胞がどのような仕組みで移動を開始するのか、また移動していた神経細胞がどうやって移動を停止するのかなど、基本的な問題への解答が得られていません。移動の方向やルートを決める機構も部分的にしか解っていません。

軸索ガイダンスに関しては、つい最近、私たち自身を含むこの分野の多くの研究者の考えを覆す大きな発見がありました。長距離作動性拡散性因子による成長円錐の誘引・反発は軸索ガイダンスの基本的メカニズムの一つだと考えられてきましたが、それを否定する事実が出てきました。私の研究室から遺伝研の平田たつみさんの所に移った山内健太さんは、底板で発現する筈のネトリンの発現をなくしたマウスを作成し、後脳の交叉性投射を観察したのですが、驚いたことに軸索走行は正常でした。これまでの研究では、底板由来のネトリン1が拡散して濃度勾配を作ることによって交連軸索が底板までガイドされるというのがこれまでの定説でしたので、これは大きな驚きでした。ネトリン1は底板以外の神経板にも発現していますが、この発現をなくすと交連軸索は底板に辿り着くことができません。つまり、ネトリン1は遠距離作動性に作用しているのではなく、局所的に働いていることになります。ほぼ同時期に同様な報告が米国のグループとフランスのグループからもありました。コラーゲンゲルを用いた共培養系の実験で、底板に発現するネトリンは一部の神経細胞に反発活性を示すことから、これらの細胞の軸索が底板から離れる方向に伸びるのにも、その濃度勾配を利用しているとの考えもありましたが、これも怪しくなってきました。

実はこれまでも、この仮説を再検討するきっかけは過去に何度かありました。技術的限界のために、誤りを証明するに至らなかったということもありますが、それ以外にもこの分野の研究者が反省するべき点はあると思います。

例えば前駆細胞から分化した神経細胞がどのような仕組みで移動を開始するのか、また移動していた神経細胞がどうやって移動を停止するのかなど、基本的な問題への解答が得られていません。移動の方向やルートを決める機構も部分的にしか解っていません。

軸索ガイダンスに関しては、つい最近、私たち自身を含むこの分野の多くの研究者の考えを覆す大きな発見がありました。長距離作動性拡散性因子による成長円錐の誘引・反発は軸索ガイダンスの基本的メカニズムの一つだと考えられてきましたが、それを否定する事実が出てきました。私の研究室から遺伝研の平田たつみさんの所に移った山内健太さんは、底板で発現する筈のネトリンの発現をなくしたマウスを作成し、後脳の交叉性投射を観察したのですが、驚いたことに軸索走行は正常でした。これまでの研究では、底板由来のネトリン1が拡散して濃度勾配を作ることによって交連軸索が底板までガイドされるというのがこれまでの定説でしたので、これは大きな驚きでした。ネトリン1は底板以外の神経板にも発現していますが、この発現をなくすと交連軸索は底板に辿り着くことができません。つまり、ネトリン1は遠距離作動性に作用しているのではなく、局所的に働いていることになります。ほぼ同時期に同様な報告が米国のグループとフランスのグループからもありました。コラーゲンゲルを用いた共培養系の実験で、底板に発現するネトリンは一部の神経細胞に反発活性を示すことから、これらの細胞の軸索が底板から離れる方向に伸びるのにも、その濃度勾配を利用しているとの考えもありましたが、これも怪しくなってきました。

実はこれまでも、この仮説を再検討するきっかけは過去に何度かありました。技術的限界のために、誤りを証明するに至らなかったということもありますが、それ以外にもこの分野の研究者が反省するべき点はあると思います。

Q:人を育てている時に「これが一番大切だ」と思う事は何ですか?

人材育成という意味で自分自身うまくやれたかどうかわかりませんので、余り自信を持って言えることではありませんが、それぞれの人の長所を見つけて、それを伸ばしてあげることに尽きると思います。また、研究者は自らが興味を抱いて研究することが研究を推し進める原動力になりますので、研究テーマに興味を持って貰うよう時間をかけて説明する、あるいは既に本人が興味を持っている課題があれば、それをサポートするのが重要かと思います。若い人の力を信じて余り急かせずに結果が出るのをじっくりと待つことも重要です。

人材育成という意味で自分自身うまくやれたかどうかわかりませんので、余り自信を持って言えることではありませんが、それぞれの人の長所を見つけて、それを伸ばしてあげることに尽きると思います。また、研究者は自らが興味を抱いて研究することが研究を推し進める原動力になりますので、研究テーマに興味を持って貰うよう時間をかけて説明する、あるいは既に本人が興味を持っている課題があれば、それをサポートするのが重要かと思います。若い人の力を信じて余り急かせずに結果が出るのをじっくりと待つことも重要です。Q:最後に、これから研究を進めて行く人達へのメッセージをお願い致します。

若い研究者の皆さんの中には自分に研究者としてやっていく能力備わっているのだろうかという不安、また最近PIになられた方の中には、これから研究室を運営していけるのだろうかとの不安をお持ちの方もおられると思います。研究の世界では将来に対する保証はありませんが、これらの不安を乗り越えるには将来を楽観視し、前に進んで行くしかないと思います。悲観的に考えると決して良い結果を得ることは出来ません。

今の若い人たちの置かれた厳しい環境を考えるとこれから研究を進めて行くのはなかなか大変なことかとは思いますが、人生は一度だけしかありませんので、目先の事は余り考えず自分のやりたいこと、興味を抱いたテーマに取り組むことが大切だと思います。そして、それを究めることが出来れば最高だと思います。

思い切って殻から飛び出して、広い世界と繋がろう。

グローバルさは、発想を生み出す力になる。

思い切って殻から飛び出して、広い世界と繋がろう。

グローバルさは、発想を生み出す力になる。

日本の研究室の多くは、それ自身で閉じていて、他の研究室との交流が少ない傾向があります。勿論、研究室は大家族のようなものであり、良い点はたくさんあります。しかし、それは限られた視野しか持てなくなることにつながります。日頃から研究室の外の人たちとの交流を保って視野を広げていくことが重要かと思います。研究は、研究者自ら実験を行い、論文を書くことでも成り立ちます。しかし、上にも少し書きましたが、他の人との交流が思わぬ新しい研究の展開をもたらしてくれることがあります。日頃から自分の殻に閉じこもることなく、積極的に、そしてなるべく広い分野の人たちと交流を深めることが重要だと思います。

広い分野の人たちと交流を深めることは、自分の世界を広げて、彩ある音楽を奏でることに似ている。

広い分野の人たちと交流を深めることは、自分の世界を広げて、彩ある音楽を奏でることに似ている。

今の若い人たちの置かれた厳しい環境を考えるとこれから研究を進めて行くのはなかなか大変なことかとは思いますが、人生は一度だけしかありませんので、目先の事は余り考えず自分のやりたいこと、興味を抱いたテーマに取り組むことが大切だと思います。そして、それを究めることが出来れば最高だと思います。

グローバルさは、発想を生み出す力になる。

グローバルさは、発想を生み出す力になる。

日本の研究室の多くは、それ自身で閉じていて、他の研究室との交流が少ない傾向があります。勿論、研究室は大家族のようなものであり、良い点はたくさんあります。しかし、それは限られた視野しか持てなくなることにつながります。日頃から研究室の外の人たちとの交流を保って視野を広げていくことが重要かと思います。研究は、研究者自ら実験を行い、論文を書くことでも成り立ちます。しかし、上にも少し書きましたが、他の人との交流が思わぬ新しい研究の展開をもたらしてくれることがあります。日頃から自分の殻に閉じこもることなく、積極的に、そしてなるべく広い分野の人たちと交流を深めることが重要だと思います。

「神経科学の後人への提言」

研究費 しばらく前に日本学術会議が軍事研究を解禁する事に関して検討するという耳を疑うようなニュースが伝わってきました。自らの研究成果が予想を越えて応用されてしまうのはやむをえないことかもしれませんが、軍事的応用を目的とする研究とわかっていてそれに手を染めることは殺人に加担することに他なりません。神経科学においても兵士の脳のコントロールや軍事ロボットの開発につながる研究などが直ぐに頭に浮かんできます。研究者はその自由な発想に基づく研究を行うのが基本ですが、その結果に責任を負う必要はあります。

軍事研究以外でも最近トップダウン式の研究費が増えていることが気がかりです。独創的な研究の多くは研究者の自由な発想によって生み出されるものであることを考えると、そのような研究費の配り方は決して税金の有効な使い方にはなりません。現実問題として、政府から研究費を引き出すために特定のテーマを掲げることが必要だとの意見もあるかも知れませんが、研究費の配分や評価に関わるシニアな研究者は、研究費を受け取る研究者がなるべくそのプロジェクトのテーマに拘束されることなく各自の自由な発想に基づいて研究ができるよう媒介役を果たすことが重要だと思います。

また、研究費の過度な集中は避けるべきだと叫ばれながら、残念ながら神経科学の分野でもこれは存在します。科研費の中では集中を防ぐ仕組みはかなり働いていますが、それ以外の研究費との間では十分ではありません。例えば科研費の基盤Cと挑戦萌芽研究の重複申請は出来ないのに、CRESTと特別推進研究を同時受給は可能です。制度が異なるからなどと説明しても若い研究者が納得できる話ではありません。研究を進めるのに当然研究費は必要ですが、研究成果は研究費に比例するわけではありません。また、いくら優れている研究者であろうと、独創性には限りはありますし、研究に使える時間にも限りはあります。一方で、研究費の集中が起こると、当然の結果として研究費が取れない人が増えます。研究者の自由な発想が研究の発展に重要であることを考えると,研究費の過度な集中は避けるべきです。そのためには何らかの制度的変更の検討が必要だと思います。例えば一定額以上の研究費を獲得した研究者の成果の評価を行う場合、研究成果/研究費を数値化して公表するのも良いかも知れません。

数値化による研究評価 近年研究や、業績の評価の数値が進んでいます。特にあちらこちらでインパクトファクター(IF)が評価に用いられていることに強い危惧を感じています。そもそもIFは特定のジャーナルに掲載された論文が特定の年または期間内にどれくらい引用されたかを平均値で示す尺度であり、研究(者)の評価のために考案されたものではありません。IFはジャーナルの発行体による操作(正式に発刊される前に長期間に亙ってウェブ上に掲載しておいたり、総説を多く掲載する等による)が可能です。h-indexという研究者の発表論文数、引用数に基づく指標もありますが、研究の価値は論文の引用数だけで決まるわけではありません。研究人口の多い分野の論文は引用数が高くなる傾向がありますし、本当に独創性の高い研究は時間が経ってから認知されることもあります。何れにせよ、研究や研究者の評価の数値化は、研究者が研究の中味を評価することを放棄することであり、自殺行為です。また研究の中味を理解出来ない人たちに研究者の評価を許す事にもつながってしまいます。

任期付きポスト 最近は任期付きのポストが増えてきました。理研CDB,BSIのチームリーダーのように独立性が担保され、恵まれた研究環境を保証される場合はある程度やむを得ないかも知れませんが、そうでない職にも当たり前のように任期をつける風潮には強い抵抗を感じます。

研究に競争原理を働かせることは実力のある人により多くの機会を与えるという積極的な面もある一方、優秀でありながら、たまたま競争に敗れたり、競争に耐えられなくなった人々を排除することになります。これがコミュニティー全体として研究者の能力を生かせることにはなりません。科学の進歩の最大の原動力は知的好奇心であり、行き過ぎた成果主義は科学の進歩にとってマイナスに働く危険があることを忘れてはなりません。

軍事研究以外でも最近トップダウン式の研究費が増えていることが気がかりです。独創的な研究の多くは研究者の自由な発想によって生み出されるものであることを考えると、そのような研究費の配り方は決して税金の有効な使い方にはなりません。現実問題として、政府から研究費を引き出すために特定のテーマを掲げることが必要だとの意見もあるかも知れませんが、研究費の配分や評価に関わるシニアな研究者は、研究費を受け取る研究者がなるべくそのプロジェクトのテーマに拘束されることなく各自の自由な発想に基づいて研究ができるよう媒介役を果たすことが重要だと思います。

また、研究費の過度な集中は避けるべきだと叫ばれながら、残念ながら神経科学の分野でもこれは存在します。科研費の中では集中を防ぐ仕組みはかなり働いていますが、それ以外の研究費との間では十分ではありません。例えば科研費の基盤Cと挑戦萌芽研究の重複申請は出来ないのに、CRESTと特別推進研究を同時受給は可能です。制度が異なるからなどと説明しても若い研究者が納得できる話ではありません。研究を進めるのに当然研究費は必要ですが、研究成果は研究費に比例するわけではありません。また、いくら優れている研究者であろうと、独創性には限りはありますし、研究に使える時間にも限りはあります。一方で、研究費の集中が起こると、当然の結果として研究費が取れない人が増えます。研究者の自由な発想が研究の発展に重要であることを考えると,研究費の過度な集中は避けるべきです。そのためには何らかの制度的変更の検討が必要だと思います。例えば一定額以上の研究費を獲得した研究者の成果の評価を行う場合、研究成果/研究費を数値化して公表するのも良いかも知れません。

数値化による研究評価 近年研究や、業績の評価の数値が進んでいます。特にあちらこちらでインパクトファクター(IF)が評価に用いられていることに強い危惧を感じています。そもそもIFは特定のジャーナルに掲載された論文が特定の年または期間内にどれくらい引用されたかを平均値で示す尺度であり、研究(者)の評価のために考案されたものではありません。IFはジャーナルの発行体による操作(正式に発刊される前に長期間に亙ってウェブ上に掲載しておいたり、総説を多く掲載する等による)が可能です。h-indexという研究者の発表論文数、引用数に基づく指標もありますが、研究の価値は論文の引用数だけで決まるわけではありません。研究人口の多い分野の論文は引用数が高くなる傾向がありますし、本当に独創性の高い研究は時間が経ってから認知されることもあります。何れにせよ、研究や研究者の評価の数値化は、研究者が研究の中味を評価することを放棄することであり、自殺行為です。また研究の中味を理解出来ない人たちに研究者の評価を許す事にもつながってしまいます。

任期付きポスト 最近は任期付きのポストが増えてきました。理研CDB,BSIのチームリーダーのように独立性が担保され、恵まれた研究環境を保証される場合はある程度やむを得ないかも知れませんが、そうでない職にも当たり前のように任期をつける風潮には強い抵抗を感じます。

- ポストドク

将来の研究を支えるのは若い研究者であることを考えるとポストドクの育成は非常に重要です。しかしながら我が国のポストドクの多くは育成の対象としてよりも研究労働者として扱われる傾向があります。一度ポストドクを経験すれば次は安定なポジションに着くことが出来れば良いですが、現実にはポストドクを複数回続けることは珍しいことではありません。ポストドクを雇用するPIが自分の研究テーマに沿った研究をして欲しいと考えるのは当然ですので、他の研究室から移ってきたポストドクとしては研究テーマを変えることを迫られることになり、結果として長期的な視野に立った一貫性のある研究は行うことが出来ないこととなります。このままでは人を育てるのは困難です。育成対象研究者としてのポストドクの認識をもっと高める必要があると思います。 - 助教

近年助教にも任期を設定する動きが拡がってきました。これは大学が自らの首を絞めるようなものであり、誤ったやりかただと思います。日本の大学の助教は講座という組織の構成員であり、研究テーマを自由に選べるケースは少なく、多くの場合教授の決定に従います。つまり米国などのassistant professorとは全くその立場が異なります。助教は研究のほかに教育も担い、所属研究室を含む所属組織の運営への協力も求められます。それでいて、5年(任期更新の審査は任期終了前に行われるので実際は5年未満)の任期の間に成果を挙げられなかったからといって、再任を拒まれるのは気の毒過ぎます。大学の助教はその研究テーマも短期間で結果の出るものを選ぶことになってしまうことになり、これは本人にとっても研究室にとってもマイナスです。また助教の中でも教育に熱心に取り組む助教は淘汰されていくことになります。このような状況を見た大学院生は助教になりたいとは思わないでしょう。任期を付けるのであれば、そのポストの運用主体は任期の更新が出来なかった場合の転出先に関して責任を負うべきだと思います。一部の組織では准教授に任期を設定する動きさえありますが、これは安易に行うべきではないと思います。

研究に競争原理を働かせることは実力のある人により多くの機会を与えるという積極的な面もある一方、優秀でありながら、たまたま競争に敗れたり、競争に耐えられなくなった人々を排除することになります。これがコミュニティー全体として研究者の能力を生かせることにはなりません。科学の進歩の最大の原動力は知的好奇心であり、行き過ぎた成果主義は科学の進歩にとってマイナスに働く危険があることを忘れてはなりません。

最後にNeuroscience Research(NSR)誌に関して考えていることを述べさせていただきます。神経科学学会はNSRという雑誌を長年に亙(わた)って発行してきました。NSRはこれまで重要な役割を果たしてきたと思います。特に重要な発見であるにも関わらず外国の研究者との競争のため、彼らの影響力が大きな雑誌に受け入れられない研究の発表媒体としての重要性は大きかったと思います。しかしながら、今では以前とは異なり、神経科学分野の雑誌は多数存在し,編集方針にも多様性があります。したがって、一部の雑誌の編集者に受け入れられなかったとしても、他にオプションは色々ある時代になりました。論文のプレプリントをサーバーに掲載する動きも広まってきています。いっぽう、NSRの維持のため、編集主幹を初めとする編集委員会のメンバーは献身的な努力を続けられ、学会としても多大な金銭的コストの負担を強いられています。そのような中で本当にNeuroscience Researchという雑誌を学会で維持していく必要があるのかということをゼロベースで真剣に考えても良い時期に来ているのではないかと思います。

道 標(どうひょう、みちしるべ):第4回 村上富士夫先生

道 標(どうひょう、みちしるべ):第4回 村上富士夫先生